目次

『第9回 食品ロス削減全国大会 in 千代田』にブース出展しました!

- サステナビリティ・食品ロス

2025年10月30日(木)、大手町プレイスにて開催された「第9回 食品ロス削減全国大会 in 千代田」(主催:千代田区、全国美味しい食べ切り運動ネットワーク協議会/共催:消費者庁、農林水産省、環境省)に、Whywaste Japan(スコープグループ)はブース出展しました。

「食品ロス削減全国大会」は、毎年10月の「食品ロス削減月間」に合わせて開催され、行政、企業、団体、市民が一堂に会し、最新の取組や知見を共有する全国規模のイベントです。

本稿では、Whywaste Japanの出展内容とともに、会場で特に印象に残ったトピックスをレポートします。

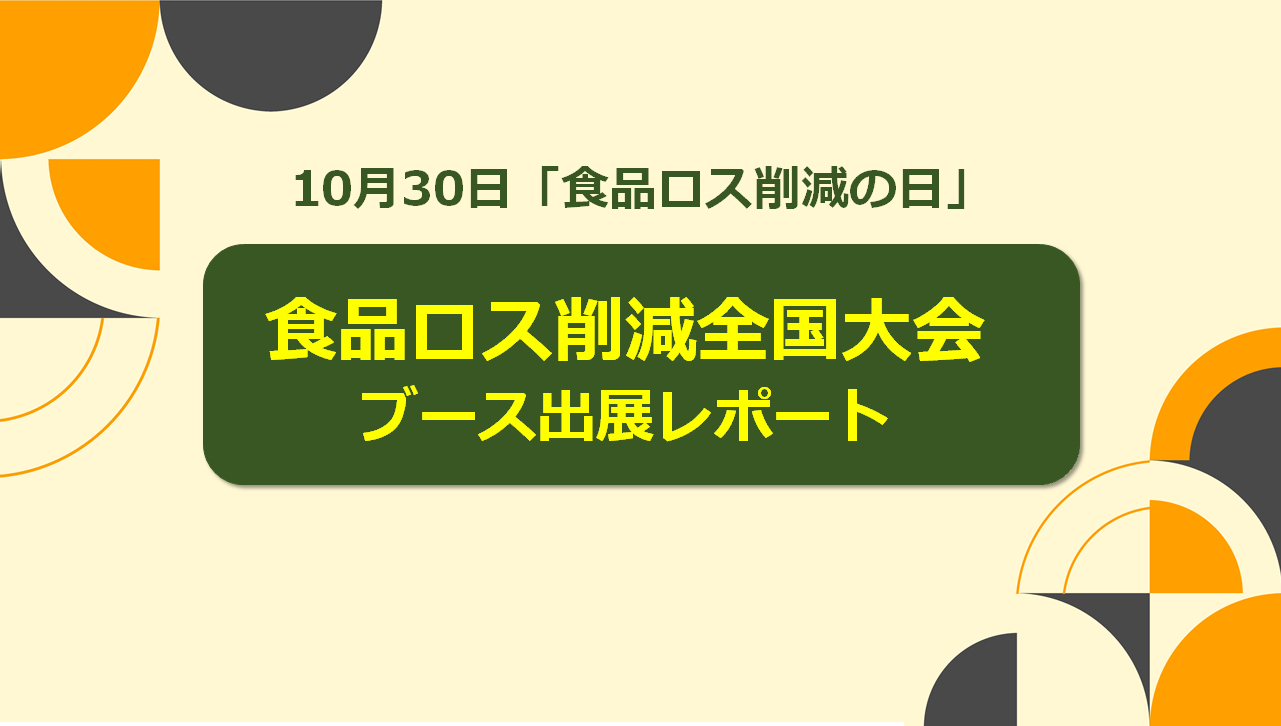

1. 北九州商工会議所が内閣府特命担当大臣賞を受賞

食品ロス削減推進表彰(内閣府特命担当大臣賞)には、北九州商工会議所(福岡県)が選ばれました。地域企業が一体となってフードバンクを支援する取り組みは、“商工会議所ならでは”のネットワーク型寄付モデル「北九州方式」として高く評価されています。

地域の“食のバトン”をつなぐ仕組み

食品部会(約560社加盟)が中心となり、地元フードバンクの要望に応じてロス食品や生鮮食品を募集。輸送が難しい企業には「運輸交通部会」が配送を支援するなど、部会間連携による地域ぐるみの仕組みが特徴です。

寄贈量は令和5年度の3.4トンから翌年度には10.9トンへと約3倍に増加。地域中小企業による新たな社会貢献モデルが生まれています。

毎月第4金曜は「フードバンクデー」

2025年1月からは、毎月第4金曜日を「フードバンクデー」として定期化。食品部会の部会長は式典で次のように語りました。

「フードロスは“あるときにしか出ない”もの。だからこそ、必要なときに必要な食品を届ける仕組みが大切です。」

この姿勢は、小売現場でも共通する課題意識です。安定した循環の仕組みを築くことこそ、持続的なロス削減の鍵と言えます。

<筆者所感>

現場に寄り添った定期化や物流連携の工夫には、小売業の「寄付しやすい仕組みづくり」に通じる多くのヒントがあります。

地域経済のハブである商工会議所が、食品業・物流業と連携し、社会課題に挑む姿勢は全国に広がる可能性を秘めていると感じました。

2. 「なぜ食品ロスを減らすのか」─井出留美さんのメッセージから

井出さんは2008年、食品メーカー勤務時代にフードバンクへの寄付を始め、以後、セカンドハーベスト・ジャパンの広報を経て独立。現在も講演や執筆を通じて、食品ロスの社会的課題を広く伝え続けています。

井出さんは、トークセッションにて「なぜ食品ロスを減らさなければならないのか」について、三つの理由を挙げました。

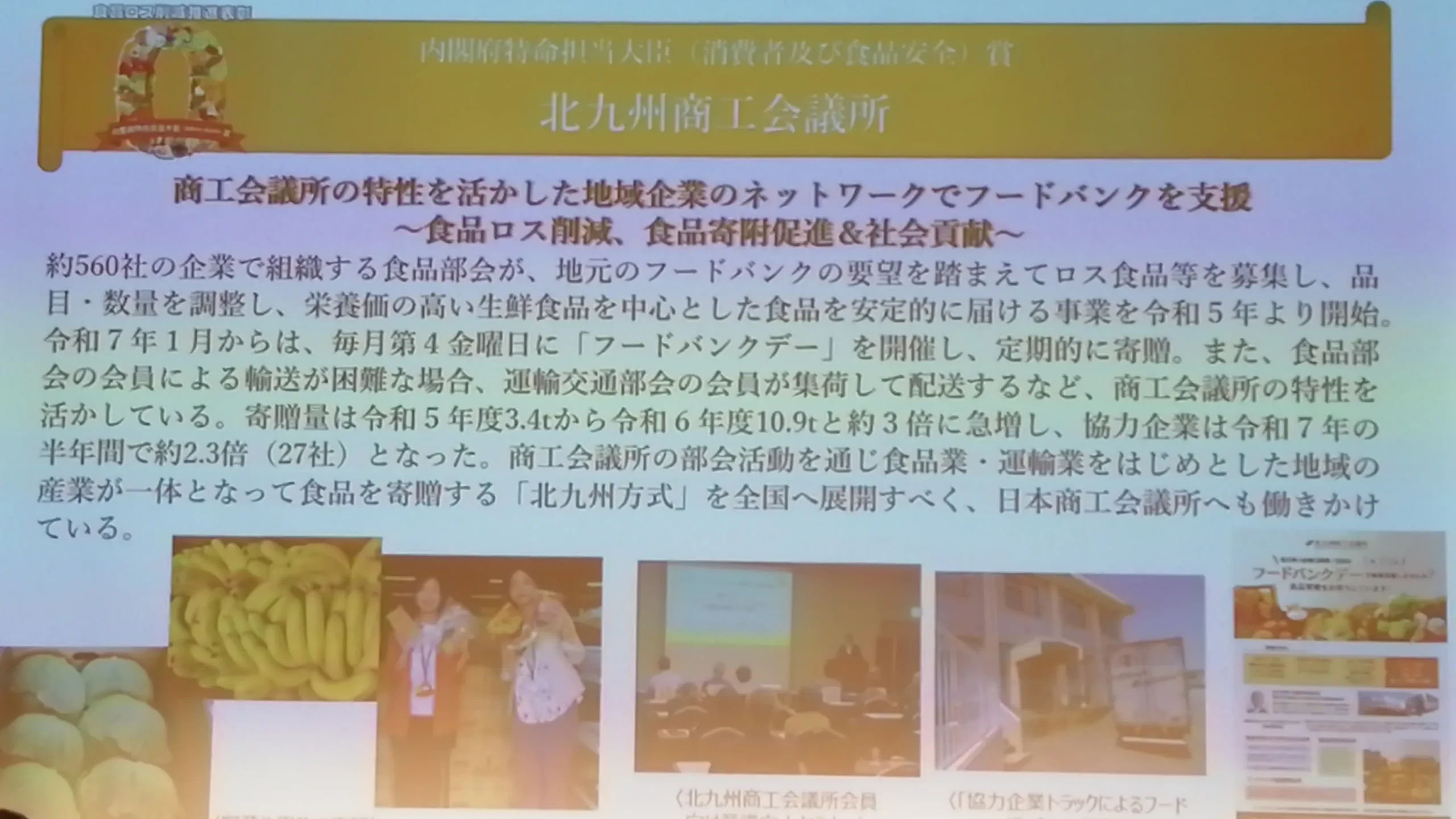

1. 経済的な損失 – 年間約464万トン、4兆円規模の損失

日本では年間約464万トンの食品ロスが発生しています。これは、国連WFP(世界食糧計画)が世界中に寄付している食料量の約1.3倍にあたります。

「食品ロスは“もったいない”だけでなく、莫大な経済損失です。お金に換算すれば4兆円規模。もしその資金が失われなければ、教育・医療・福祉・雇用など、社会の様々な分野に使うことができたかもしれません」と井出さんは語ります。

2. 環境への負荷 – 日本は焼却率約80%、OECDでも突出した高さ

食品ロスの多くは水分を含んでおり、燃やすにも膨大なコストがかかります。

環境省のデータによると、一般廃棄物の処理費は年間2兆2,912億円。その中には食品ロスも多く含まれています。

「日本はOECD加盟国の中でも“焼却率”が突出して高く、約80%が燃やされています。これは環境負荷の面でも大きな問題です。たとえば韓国では、生ごみのリサイクル率が98%に達しているんです」と井出さん。

3. 社会のチャンスを奪う – 教育・研究など未来への投資が失われる

「食品ロスを減らすことは、環境や経済だけでなく、“社会の未来への投資”です」と井出さん。

研究費や教育費が十分に確保できない現状に触れ、「食品ロスにかかるコストがなければ、若い世代の教育や研究にも回せる。社会の可能性を奪わないためにも、ロス削減に取り組む必要がある」と訴えました。

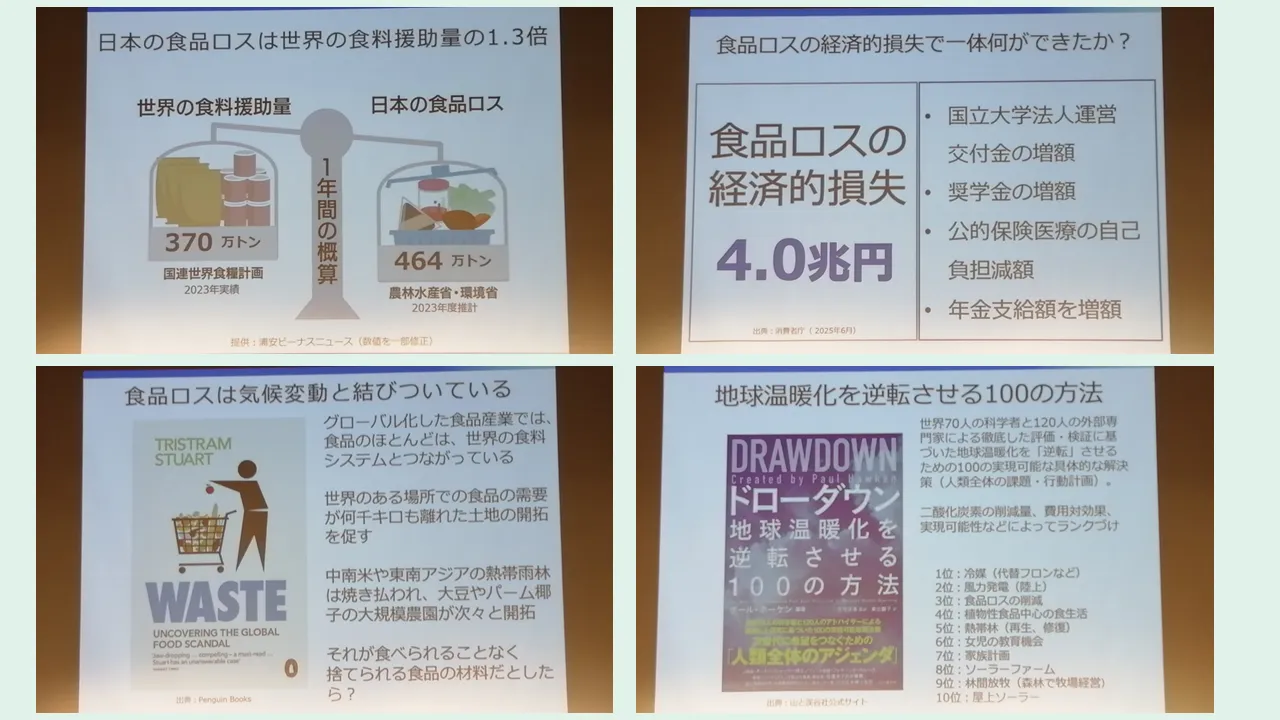

最後に井出さんは、海外で注目される“Project Drawdown”の研究を紹介しました。

地球温暖化を逆転させる「ドローダウン」の取り組みの中で、「食品ロス削減」は100項目中3位に位置づけられています。

「企業が1ドルを食品ロス削減に投資すれば、14ドルのリターンがあるという試算もあります」と井出さん。

その言葉は、食品ロス削減が“コスト”ではなく、“投資”であることを改めて気づかせてくれました。

<筆者所感>

井出さんのお話を通じて、食品ロス削減は単なる“数字の問題”ではなく、“人々の暮らしを守るための行動”であることを改めて実感しました。

また、海外では食品ロスが地球温暖化とも深く関わる課題として議論されており、その重要性が広く認識されているとのこと。それに比べると、日本ではこの視点からの関心がまだ十分に高まっていないように感じます。

期限管理や寄付支援など、小売現場での地道な改善は「未来への再投資」であり、教育・福祉・環境といった社会の基盤を支える行為そのものです。

私たちはこの視点を忘れず、現場から持続可能な社会への一歩を、これからも着実に積み重ねていきたいと思います。

3. Whywaste Japanのブース出展

Whywaste Japanのブースでは、デジタルの力で現場と地域をつなぐ、2つのソリューションを紹介しました。

Expiry Management:賞味期限管理をスマートに

「Expiry Management」は、賞味期限をデジタルで管理し、スタッフの端末上で効率的にチェックできるアプリです。

紙リストや目視による作業をなくし、作業時間を最大80%削減。期限切れによる廃棄を防ぐことで、店舗全体のロス削減と業務負担軽減を実現します。

現在は、スーパー・ドラッグストア・空港土産店など全国2,400店舗以上で導入が進んでいます。

FOOD DONATION BRIDGE:小売店と地域をつなぐ“架け橋”

もうひとつの出展テーマは、食品寄付のデジタルマッチング。

「FOOD DONATION BRIDGE」は、販売期限を過ぎた商品などを地域の福祉団体やこども食堂へスムーズに寄付できるアプリです。

店舗が寄付可能な食品を登録すると、地域の団体がアプリ上で受け取り希望を選び、引き取りまでを簡単に調整できます。ブースでは実際の操作デモを行い、自治体関係者や流通業界の来場者から「現場の課題を的確に解決できる」と高い関心をいただきました。

来場者からは「自治体の寄付ネットワークに活用できそう」「企業のCSRにも応用できる」といった声を多くいただきました。

ブースを通して見えた“次のアクション”

多くの方に足を止めていただき、現場の課題や新しい連携の可能性について直接お話しすることができました。

食品ロス削減は、現場の小さな改善から生まれる社会的な変化です。

Whywaste Japanは、今後も「Expiry Management」や「FOOD DONATION BRIDGE」を通じて、現場DXと地域連携による持続可能な社会づくりを支援していきます。

まとめ ─“現場から社会を変える”アクションをこれからも

今回の大会では、食品ロス削減の取り組みがますます広がるなか、「寄付」に関するトピックスが一段と増えた印象を受けました。

表彰事例やブース展示を通じて、これまでの「廃棄削減」だけでなく、余剰食品を社会に還元する“循環”の仕組みづくりが注目されつつあることを実感しました。

なかでも、北九州商工会議所のように地域企業・団体が連携してフードバンク活動を支える取り組みは、地域全体で支え合うモデルとして非常に示唆に富んでいます。こうした地域連携の仕組みが全国各地に広がることが、持続可能な食品寄付の基盤づくりにつながると感じます。

Whywaste Japanでは、今後も「Expiry Management」や「FOOD DONATION BRIDGE」を通じて、

• 食品寄付の社会インフラ化

• 小売店からの食品ロスの削減

• 小売現場のDX推進

を目指し、現場の力で社会をより良い方向へ変えていくアクションを続けてまいります。

この記事を書いた人

小川訓昌

流通業界での企画・デザイン業務を経て、2011年のポートランド視察をきっかけに「サステナビリティ」や持続可能な社会づくりをテーマに活動を開始。2020年にはスウェーデン発の賞味期限管理ソリューション「Semafor(現・Expiry Management)」を日本に導入し、国内での展開をスタート。 現在はWhywaste Japanのプロジェクトパートナーとして、食品ロス削減と現場DXの推進に取り組んでいる。