目次

“仕組み化”で変わる!賞味期限管理の改善レシピ【現場で使える5つの具体策】

- 賞味期限管理Labs

6月は環境月間です。2025年度のテーマ「心地よい暮らしのために、今できる選択を。」に基づき、小売店舗が実践できる資源循環の原則「3R+Renewable」を解説します。紙のムダ削減やデジタルツール活用、リユース容器の導入支援、再生可能エネルギーの活用など、具体的な8つの選択肢で店舗運営を持続可能に。環境配慮と経営効率の両立を目指す方に必見の内容です。

1. なぜ今、賞味期限管理の効率化が重要なのか

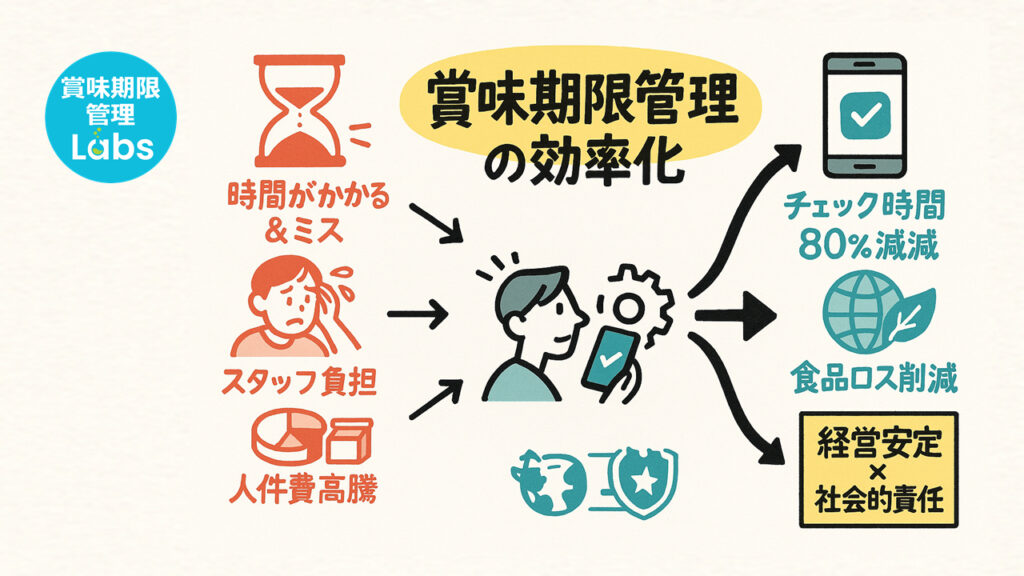

小売業界や食品関連店舗では、日々の業務において「賞味期限の管理」は欠かせない業務の一つです。しかし、これまでの多くの現場では、紙や手書きリストを使ったアナログな方法が主流であり、以下のような課題を抱えているケースが少なくありません。

✓ チェックに時間がかかり、人的ミスも発生しやすい

✓ スタッフの負担が大きく、業務の効率が悪い

✓ 期限切れ商品の見落としがクレームや廃棄につながる

特に近年では、人手不足やスタッフの入れ替わりも激しく、「誰がやっても同じ品質でチェックできる仕組みづくり」が求められています。

また、人件費の上昇は、店舗運営の利益を圧迫する深刻な要因となっています。限られた人数で多くの業務をこなす必要がある中、非効率な賞味期限チェックは現場の大きな負担となり、生産性を下げる要因となっています。社会的にも食品ロス削減の重要性が高まっており、賞味期限管理の見直しは企業のESG対応としても注目されています。

さらに、廃棄コストの増大やブランドイメージの毀損といったリスクも無視できません。賞味期限管理の効率化は、単なる業務改善ばかりではなく、「経営の安定性」と「社会的責任」を同時に果たすための重要なテーマとなっているのです。

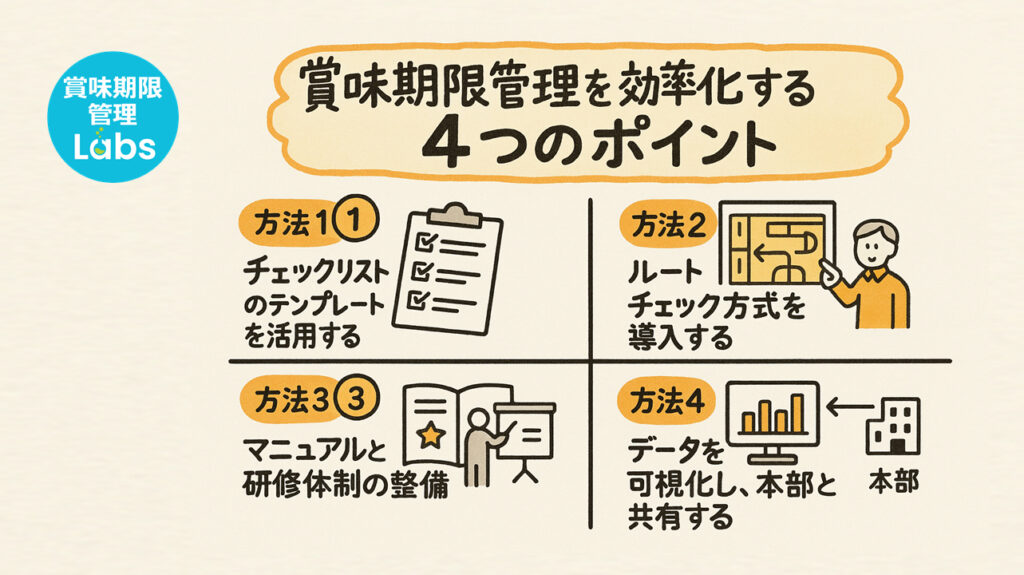

2. 現場で使える!賞味期限管理を効率化のポイント

賞味期限管理を効率化するためには、現場での業務フローを見直すと同時に、デジタルツールの活用が大きな鍵を握ります。ここでは、具体的な4つの方法と、それぞれの場面でのデジタルツールの効果を解説します。

方法①:チェックリストのテンプレートを活用する

チェック作業効率化の基本は、「定型化された手順やルール」を整えることです。加えて、誰が見ても分かりやすく、抜け漏れのない部門ごと・商品カテゴリごとに分けたチェックリストのテンプレートを活用することで、業務の均質化が進み、引き継ぎや教育もスムーズになります。

⦿デジタルツールの効用

紙のチェックリストでは修正・共有が煩雑ですが、デジタル管理にすることでリアルタイムに更新・共有が可能になります。アプリ内で表示されるチェックリストは最新の状態を保ち、複数スタッフが同時に使用しても整合性が保たれるため、作業ミスや情報のズレを防げます。

方法②:ルートチェック方式を導入する

店舗内のレイアウトに沿って、効率的な動線で期限チェックを行う「ルートチェック方式」は、無駄な移動を減らし、作業時間を短縮するのに効果的です。特に大型店舗では、複数人でエリア分担をしながら同時並行でチェックを進めることが重要です。

⦿デジタルツールの効用:

スマートフォンや業務用端末を活用すれば、商品配置に合わせたリストの編集が可能です。売場の並び順で表示されるチェックリストに従って確認していくだけで、誰でも効率的なチェックルートに沿って作業が進められるようになります。

方法③:マニュアルと研修体制の整備

属人化を防ぎ、「誰がやっても同じ品質でチェックできる」体制づくりには、明文化されたマニュアルと定期的な研修が欠かせません。ルールが曖昧なままでは、ミスやバラつきが生じやすくなります。

⦿デジタルツールの効用:

デジタルツールの操作マニュアルを通じて、「定型化された手順やルール」を整えることが可能となります。また、シンプルで感覚的に操作できる直感的なインターフェースを持つアプリを使用すれば、マニュアル自体も簡素化でき、教育にかかる時間を大幅に短縮できます。

さらに、ツールによってはスタッフごとの操作履歴を蓄積できるため、アプリの使用状況の可視化が可能となりフォローアップにも役立ちます。

方法④:データを可視化し、本部と共有する

各店舗でどのように賞味期限管理が実施されているかを可視化し、数値で本部と共有することで、全体の精度とスピードが向上します。現場だけに任せるのではなく、本部側も状況を把握し支援する体制が重要です。しかしそれは、アナログな方法では困難です。

⦿デジタルツールの効用:

チェック実施の実施率や期限切れリスクなどの実績データをリアルタイムで可視化できるのが、デジタルツール最大の強みです。店舗の取り組み状況が本部で即時に確認できるため、問題のある店舗の把握や、的確な指導・支援が可能になります。

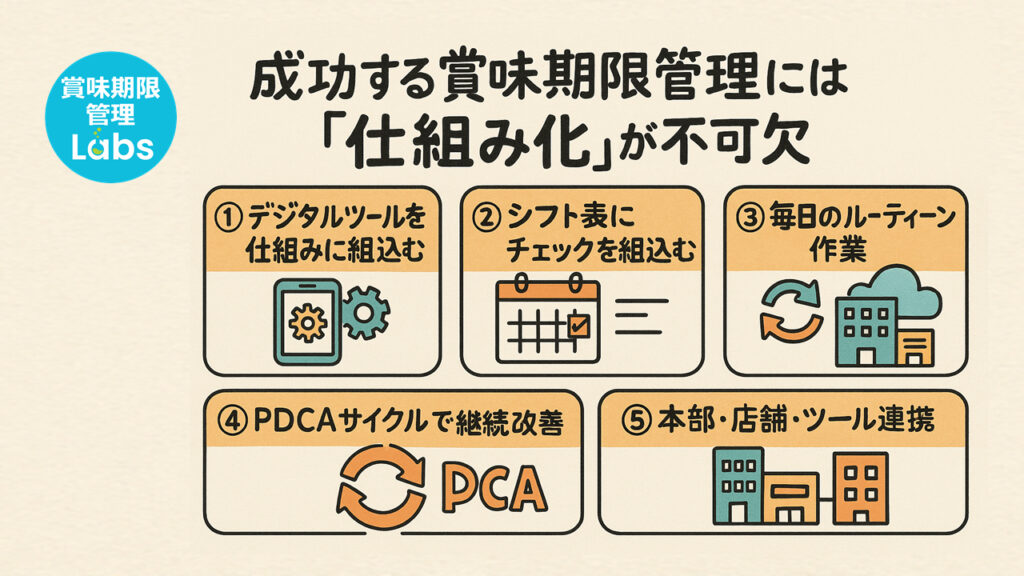

3. 成功する賞味期限管理には“仕組み化”が不可欠

賞味期限管理の効率化に取り組むうえで、現場の工夫やデジタルツールの活用は非常に重要です。しかし、さらに一歩進めて“仕組み化”することで、一時的な改善ではなく、継続的な成果を生み出すことができます。

仕組化① デジタルツールを「仕組み」の一部として機能させる

デジタルツールは、作業効率を高めるだけでなく、ルールを定着させる“仕組み”としての役割も担います。たとえば、チェック実施のタイミングや対象商品の提示、履歴の保存などが自動化されていれば、誰が担当しても一定の品質が担保されます。こうしたツールの活用は、スタッフの入れ替わりが多い現場でも安定した運用を可能にします。

仕組化② シフト表に「賞味期限チェック」を組み込む

効率的な運用を実現するためには、賞味期限チェックを日々のシフトに組み込むことが効果的です。たとえば、朝番のスタッフが開店前にデイリー商品を確認し、夕方からのスタッフが加工食品を確認するといった運用ルールを明確化することで、チェック漏れや対応の遅れを防ぐことができます。

デジタルツールと連携すれば、チェック項目が自動で表示され、残作業も明確になり、実施状況の記録や進捗管理も一元化されます。これにより、管理者の負担も軽減され、属人化を防ぐことができます。

仕組化③ 毎日のルーティーン作業にする

「期限チェック=特別な作業」としてまとめて行うのではなく、日々の通常業務の中に組み込むルーティーン化が、より現実的で持続可能な方法です。たとえば「発注のついでに」「品出しの直後に」など、自然な業務の流れの中で分散して実施することで、作業負担を軽減し、他業務への影響も最小限に抑えられます。

さらに、タイムリーなチェックが可能になるため、期限間近の商品を素早く見つけ、値引き対応や売場改善などの判断が早期に行えるようになります。その結果、廃棄ロスの削減にも直結します。

仕組化④ 継続的な改善にはPDCAサイクルが不可欠

効率化は一度で完結するものではありません。作業時間の計測、廃棄ロスの数値分析、スタッフからのフィードバックを定期的に取り入れながら、チェック体制の見直しや、現場に合った最適な運用方法をアップデートしていくことが求められます。そのためには、単なる「やり方の導入」に留まらず、継続的なPDCA(計画・実行・評価・改善)を回す体制が必要です。

仕組化⑤ 本部・店舗・ツールの連携が成功のカギ

現場任せでは、改善活動は属人的になりがちです。賞味期限管理を組織全体の取り組みとして機能させるためには、本部と店舗、そしてツールとの三位一体の連携が不可欠です。

たとえば、デジタルツールを通じて店舗ごとのチェック実績や問題傾向を本部が把握し、適切な支援や改善策をタイムリーに提供することで、組織全体として管理レベルを底上げすることができます。

まとめ|現場力を高める、賞味期限管理“仕組み化”のすすめ

賞味期限管理の効率化は、現場スタッフの作業負担を軽減し、廃棄ロスや人的ミスを防ぐための重要な取り組みです。本記事では、現場で今すぐ活用できる効率化のポイントと、それらを日常業務に自然に組み込むための“仕組み化”のポイントをご紹介しました。

重要なのは、チェック作業を一時的な対策で終わらせるのではなく、日常業務の一部として無理なく定着させ、継続的に改善していくことです。デジタルツールの活用により、業務の標準化・可視化・本部との連携がスムーズになり、組織全体での取り組みへと進化させることができます。

「Expiry Management(エクスパイリー・マネジメント)」は、賞味期限管理に特化したデジタルツールです。

商品ごとに賞味期限を入力するだけで販売期限を自動モニタリングし、期限が近づいた商品をスタッフへ即座に通知します。これにより、チェック作業の負担を大幅に軽減し、廃棄ロスの削減にもつながります。

この記事を書いた人

チーム賞味期限管理Labs

「チーム賞味期限管理Labs」は、賞味期限管理の最適化を考察するプロジェクトチームです。私たちのミッションは、小売店舗から食品ロスを削減し、持続可能なビジネス運営を実現するための効果的なソリューションを探求することです。このブログを通じて、私たちの知見や調査・研究成果を共有し、小売店様にとって価値ある情報をお届けしています。