目次

群馬県「ぐんま未来共創トライアル補助金」に採択されました! ~食品寄付支援の実証実験を始めます。~

- ご案内サステナビリティ・食品ロス

このたび、弊社スコープが開発した食品寄付支援アプリ「Donation Management(ドネーション・マネジメント)」が、群馬県の「ぐんま未来共創トライアル補助金」に採択されました。

2025年8月から2026年2月にかけて、高崎市を中心とした地域で実証実験を実施し、食品ロス削減と福祉支援の両立を目指す新たな地域モデルの構築に取り組みます。

「ぐんま未来共創トライアル補助金」とは?

群馬県が実施する「ぐんま未来共創トライアル補助金」は、県内の社会課題の解決に向けて、民間企業などが持つ革新的なアイデアや技術の実証を支援する制度です。

地域のニーズと企業のソリューションをマッチングし、「共創」によって新たな社会価値の創出を目指す取り組みとして、毎年公募・選定が行われています。

- ☞ 主な対象:地域課題の解決を目的とした実証プロジェクト

- ☞ 支援内容:実証にかかる費用の一部を補助

- ☞ 運営主体:群馬県産業経済部 未来投資・デジタル産業課

今回採択された弊社のプロジェクトも、この制度のもとで、地域に根ざした新たな食品寄付の仕組みづくりに挑戦しています。

🔗詳細は群馬県の公式発表をご確認ください。

⇒ 令和7年度「ぐんま未来共創トライアル補助金」の採択結果について

1. このプロジェクトが取り組む社会課題

このプロジェクトが取り組むのは、私たちの生活に深く関わる2つの社会課題です。

課題①:まだ食べられる食品が大量に廃棄されている現実

農林水産省の推計によれば、日本国内の年間食品ロスは約523万トン(2022年度)。このうち、食品小売業から発生する食品ロスは全体の約1割を占めています。

店舗で廃棄されている食品の多くは、品質には問題がないにもかかわらず「賞味期限が近い」「売場のスペースが限られている」といった理由で棚から下げられ、処分されています。

課題②:支援を必要とする家庭・地域が存在している

一方で、子どもの6人に1人が相対的貧困の状態にあるとされ(厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査」)、十分な食料が得られない家庭や、経済的に困窮する高齢者世帯、福祉施設が全国的に増えています。

🔄 2つの課題を「寄付」でつなぐ可能性

このように、片方では“もったいない”が起き、もう片方では“足りない”が続いている状況は、社会全体の仕組みとしてまだ非効率で、つながっていない証とも言えます。

- もしこのギャップを埋められれば、

- ☞ 廃棄されるはずだった食品が人の役に立つ

- ☞ 支援の現場がより安定的に運営できる

という、双方にとって持続可能な循環が生まれます。

2. なぜ食品寄付が進まないのか?

食品寄付は、食品ロス削減の有効な手段として注目されており、国や自治体もその推進に力を入れています。実際に、寄付によって本来廃棄されていたはずの食品が地域の福祉施設や子育て家庭に届く事例も増えつつあります。

しかしながら、「寄付が日常的に行われている店舗」はごく一部に限られているのが現状です。寄付の仕組みが定着しない背景には、以下のような複合的な課題が存在しています。

食品寄付が進まない背景

📌 1. 現場の手間が大きすぎる

- ① 賞味期限の近い商品を棚から選別する

- ② リストを手書きまたはExcelで作成

- ③ 受け手とのやりとりは電話やメール中心

- ④ 引き渡し後の記録や報告も手作業

これらをすべて日々の業務と並行して行うのは現場にとって大きな負担です。結果として、「手が回らないから廃棄」という判断が繰り返されています。

特に現場では、「やりたい気持ちはあっても、仕組みが整っていない」「担当者の属人的な対応に依存している」といった声が多く聞かれます。

📌 2. 寄付が“善意ベース”にとどまっている

寄付はあくまで「余裕があれば」というスタンスになりやすく、明確な評価指標や業務指示に組み込まれていない場合がほとんどです。担当者の善意に依存しているケースも多く、属人的で持続性に欠けるという課題があります。

📌 3. ロジスティクスとマッチングの壁

寄付側と受け手側で、時間や場所の都合が合わない、受け取れる食品の種類に制限があるといった理由で、せっかく寄付の意思があっても受け渡しが成立しないこともあります。

📌 4. 制度の認知や連携基盤が不十分

寄付に関する制度やフードバンクの仕組みを知らない企業も多く、「どう始めればよいかわからない」という声も少なくありません。また、地域ごとに連携の仕組みや窓口が異なるため、企業側にとって手続きのハードルが高く見えてしまう傾向もあります。

こうした現状を見ると、寄付の価値は理解されていても、継続可能な仕組みがないことが最大の障壁であるといえます。

私たちは、必要なのは、寄付が「特別な取り組み」ではなく、店舗業務の一部として自然に組み込まれるような仕組みと支援の存在であると考えています。

3. 寄付を簡単に、続けやすく —Donation Managementとは?

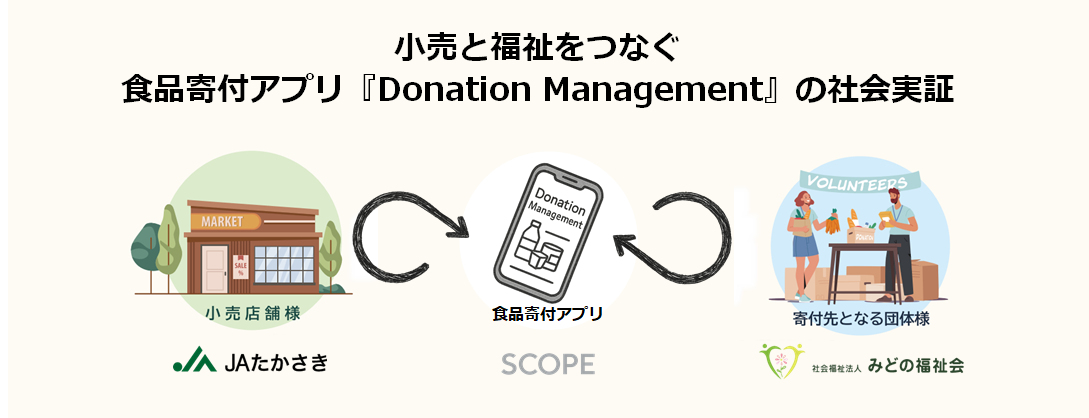

今回のプロジェクトは、小売店舗からの食品寄付をデジタルで支援するアプリ「Donation Management」を用いて、寄付手続きの効率化と継続的な仕組みづくりを図る実証実験です。

「Donation Management」は、スウェーデン発の賞味期限管理アプリ「Expiry Management」の技術を活かし、食品寄付機能に特化して開発された専用アプリです。

💡 Donation Managementの特長

- スマホ・タブレットで操作でき、誰でも直感的に使える

- 寄付リストの作成から受け取りまでのプロセスをデジタルでシンプルに

- 既存の業務システムとの連携は不要

導入ハードルが低く、小売店の現場でもフィットする仕組みとなっています。

4. 実証の体制と内容

今回の実証実験は、地域の3者によるコンソーシアム体制で行います。

🤝 実証のパートナー

- 株式会社スコープ(アプリ開発・運用、成果分析)

- 社会福祉法人みどの福祉会(寄付食品の受け入れと再配分)

- 高崎市農業協同組合(JAたかさき)(寄付元として協力)

🗓 スケジュール(2025年8月~2026年2月)

- 10月〜12月:実証実験の運用フェーズ

- 翌1月〜2月:効果測定と報告書作成

🔍 検証項目

本プロジェクトでは、食品寄付のデジタル化(Donation Management)が現場にもたらす効果と持続性を多角的に検証します。

単なる業務効率化にとどまらず、「食品ロスの削減」「支援団体との連携のしやすさ」「社内での継続的な運用体制の構築」までを見据え、以下の3点を重点的に観察します。

✅ 1. 食品寄付にかかる作業負担の軽減

寄付業務に要する時間・手間・調整工数が、ツール導入によってどれだけ削減されるかを現場レベルで定量化します。

✅ 2. 寄付実績の可視化と社内定着への効果

寄付活動を「記録・分析・報告」できるようにすることで、社内での共有・継続意識がどう変化するかを検証します。

✅ 3. 地域における食品循環の仕組みづくりへの貢献度

福祉団体・食品寄付先との連携がスムーズになることで、地域の支援体制強化にどのような効果を与えるかを明らかにします。

5. 私たちが目指す未来

この取り組みを通じて、私たちは次のような未来像を描いています。

- ◎ 小売店舗での寄付が日常化し、業務の一環として定着する

- ◎ 地域と企業が連携した新たな「食の循環モデル」が生まれる

- ◎ 寄付活動がCSR・ESGの一環として社内外に価値を持つ

6. 今後の発信とお知らせ

実証の進行状況や地域の声、検証結果は今後もこのブログやSNSで随時発信してまいります。 また、食品寄付やアプリ導入、報道・研究・連携のご相談も随時受け付けております。

ぜひお気軽にご連絡ください。

「Expiry Management(エクスパイリー・マネジメント)」は、賞味期限管理に特化したデジタルツールです。

商品ごとに賞味期限を入力するだけで販売期限を自動モニタリングし、期限が近づいた商品をスタッフへ即座に通知します。これにより、チェック作業の負担を大幅に軽減し、廃棄ロスの削減にもつながります。

この記事を書いた人

小川訓昌

流通業界での企画・デザイン業務を経て、2011年のポートランド視察をきっかけに「サステナビリティ」や持続可能な社会づくりをテーマに活動を開始。2020年にはスウェーデン発の賞味期限管理ソリューション「Semafor(現・Expiry Management)」を日本に導入し、国内での展開をスタート。 現在はWhywaste Japanのプロジェクトパートナーとして、食品ロス削減と現場DXの推進に取り組んでいる。